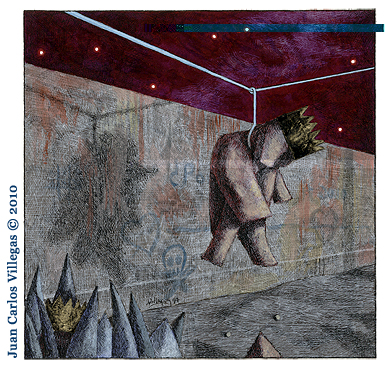

El teatro en la era de la

degradación de los valores

Decía Gracián, el

sabio aragonés, que el dilema decisivo de la humana crisis no en otra cosa

consiste sino en tratar de ser personas, porque sólo entre personas es mundo el

mundo y no selva entre bestias. Tratar de ser personas, crisis de lo humano,

parece ya enunciar la impronta esencial del arte de la personificación: el

teatro; persona, expresión ésta en que se funda el proyecto del hombre como humano,

es una palabra teatral.

Gracias al teatro los seres humanos aprendimos a concebirnos

personas, es decir, construcciones únicas e irrepetibles de una conciencia

capaz de imaginar la propia identidad en el discernimiento de la diferencia,

conciencia necesaria para alcanzar a ser sujetos de una libertad que asume su

humanidad y en ello encuentra la dignidad y la soberanía que nos constituye

entonces como sujetos de relaciones que en su más humana expresión llamamos

relaciones personales. No fue otro el fundamento del primer proyecto de civilización

que entre los romanos llamó ciudadanos a esas personas; en efecto, fue

Terencio, el comediógrafo, el que expresó en las palabras del drama la

anagnórisis de la persona como sujeto de la sociedad humana: Nihil humanum

mihi alienum est. Más tarde, fue Rousseau el primero en señalar la paradoja

de la historia que muestra cómo el desarrollo de la civilización ha llegado a

invertir la expresión de Terencio y llama alienación a la aniquilación

de la persona que resulta de semejante inversión. En su Discurso sobre

el origen de la desigualdad entre los hombres, muestra cómo esa desigualdad que

nace del desarrollo genera una propiedad abusiva que provoca la guerra, de cuyo

arbitrario desenlace proviene una legalidad que a su vez constituye un Estado

poderoso que garantiza el bienestar de los más fuertes y que impone a todos un

contrato que representa el predominio de los intereses de los que tienen sobre

los derechos alienados de los que no tienen, lo que a juicio de Rousseau no es

otra cosa sino una estafa precedida por la amenaza de guerra, un chantaje cuyas

consecuencias son la alienación de los derechos individuales y colectivos, la

concentración abusiva de un poder que aniquila la conciencia, la soberanía, la

libertad y, por ende, la democracia. ¡Con qué tremenda lucidez se muestra en

nuestros días la escandalosa vigencia de este diagnóstico atroz sobre el eterno

retorno de la historia, al que la humanidad parece atarse, precisamente cuando

en la alienación de la conciencia se ha hecho incapaz de aprender y superarse!

Hace cien años, Zaratustra testimoniaba que Dios había muerto en

el corazón de los hombres. Hoy, más bien, todos constatamos cómo es el hombre

el que se ha muerto en el corazón del mundo, donde la divinidad se esconde y el

arte sucumbe a la tentación del silencio; pero qué otra cosa es el arte sino el

reconocimiento de la facultad humana que ha conseguido transformar la realidad,

esa acción que llamamos trabajo, a través de la cual la humanidad no sólo ha

conseguido satisfacer las necesidades de la sobrevivencia sino que ha fundado

la conciencia de su propia dignidad al reconocer en sí misma esa capacidad

espiritual de humanizar la materia, tanto como de materializar lo humano.

Anagnórisis de trabajo, trabajo liberado de la utilidad, excelencia de la

forma, humanización de la realidad, realización de las ideas, personificación

de las relaciones, el arte, trabajo del trabajo, sentido del sin sentido y sin

sentido del sentido, es la capacidad de convertir la realidad en la morada de

los hombres humanos, personas, semejantes y distintos, iguales sólo en el

derecho a sus diferencias. La verdadera obra de arte es la sociedad, y por eso,

cuando la sociedad aliena el trabajo de la persona en el proceso industrial,

deshumaniza el mundo y desafía al arte a la urgente insurrección de una crítica

capaz de construir una conciencia que recupere la dignidad de lo humano frente

al nihilismo de la barbarie.

El arte altera la experiencia al reconstruir sus objetos

transformados en la palabra, el tono, la imagen, por virtud de un impulso

espiritual que le exige la comunicación de una verdad sobre la realidad, una

objetividad tal que no es accesible al lenguaje ordinario ni a la experiencia

ordinaria, y es a la luz de esta exigencia donde aparece con mayor claridad la crisis

actual del arte, porque ahí se muestra cuanto ha cambiado su relación con la

realidad. Tras las grandes catástrofes bélicas del siglo XX, surgieron vanguardias que

denunciaban una realidad que había hecho del arte una ilusión, y en la medida

en que ese arte cómplice de tal situación se había hecho ilusorio, el nuevo

arte se autoproclamaba como antiarte. Sus primeras manifestaciones fueron un

ejercicio iconoclasta, una aniquilación de la forma: destrucción de la

sintaxis, fragmentación de objetos y palabras, explosión de los lenguajes,

descuartizamiento de la partitura, sonatas para cualquier cosa. Sin embargo,

esta violenta deformación devino en forma; el antiarte siguió siendo arte,

ofrecido, adquirido y contemplado como arte. Esa salvaje revuelta de arte se

agotó cuando la vanguardia se convirtió en paradigma, absorbido en la galería

de arte, en la sala de conciertos, en el mercado, donde adorna las plazas y los

vestíbulos de los grandes establecimientos de negocios. En el trasfondo de esta

crisis de la relación entre el arte y la realidad se debatía el conflicto de un

maniqueísmo estético, aquél que ha querido desgarrar la unidad del arte en la

contraposición entre forma y contenido y que entre otras cosas ha servido a los

que pretendieron que el artista pudiera lavarse las manos ante su inevitable

responsabilidad social y así legitimar la vacuidad estetizante que ha sido

cómplice de la desrealización del proyecto humano. Esta estetización ha querido

oponer el triunfo de una estéril «justicia poética» a la terrible derrota de

una realidad injusta. Semejante irresponsabilidad del arte sólo ha conseguido

logros ilusorios, formalismos banales, significaciones falsas de una fuga

cobarde hacia la frivolización del mundo. Sin embargo, a la mañana siguiente, la

realidad sigue ahí y ahí el temor y la frustración permanecen sin respuesta; en

el corazón del mundo aumenta el sufrimiento de la mayoría y surge otra vez la

pregunta sobre la justificación del arte. Cuando el horror de la realidad

invade la ciudad humana y la sociedad paraliza su acción política, ¿cuál es la

respuesta del arte? ¿Porque dónde, si no en la imaginación crítica como

denuncia y oposición al estado de cosas, puede la utopía humanista y sus

intransigentes metas recuperar la esperanza de la sociedad?

En esta era de confusión general en la que los excesos de la

comercialización han conseguido estetizar la realidad, la respuesta del arte

sólo puede consistir en realizar su utopía pues de ello depende su vigencia y

su vitalidad; pero para que el arte contribuya a la transformación social, debe

antes ser capaz de transformarse a sí mismo y ello depende a su vez de la

capacidad del artista para construir en la conciencia artística su

responsabilidad ciudadana. La transformación sólo es concebible como el modo

por el cual los hombres entregados a la acción de liberarse a sí mismos

configuran su vida solidariamente y se comprometen en la realización de

aquellas metas que engrandecen, defienden y unen la vida sobre la tierra. La

realidad del arte encontraría su expresión en las relaciones personales de los

ciudadanos, en su lenguaje y en su silencio, en sus gestos y en su

sensibilidad, en su amor y en su miedo. El arte sería entonces una cualidad

esencial de la libertad. En efecto, la democracia real es un producto de la

cultura.

El arte no es un goce solitario, es un medio para conmover al

mayor número de personas, ofreciéndoles una imagen privilegiada de los

sufrimientos y alegrías comunes. La responsabilidad del arte obliga al artista

a no aislarse: lo somete a la verdad más humilde y universal. Así, quien eligió

su destino de artista porque se sentía diferente pronto se da cuenta de que no

nutrirá su arte y su diferencia sino descubriendo su semejanza con todo. El

artista se forja en ese ir y volver perpetuo de él a los otros, a medio camino

de la belleza, de la que no puede prescindir, y de la comunidad, de la que no

puede apartarse. Por eso, los verdaderos artistas no desprecian nada, sino que

se obligan a comprender antes de juzgar. Y si toman un partido en el mundo,

éste será el de una sociedad humana en la que ya no reinará el que tiene más,

sino el creador, ya sea trabajador, ya sea intelectual, siempre persona y

ciudadano, iguales todos en el derecho a su diferencia.

Por otra parte, la apelación a la tolerancia social del arte

irrumpe como el reclamo de una modernidad ilustrada que quisiera librarnos del

oscurantismo premoderno aún vigente en nuestra sociedad. Es la batalla cultural

contra la ignorancia y la barbarie, la causa liberadora de los atavismos, los ídola

tribu que provienen del feudalismo y van hacia el fascismo. Sin embargo, la

consecuencia que se desprende de esta asociación, en la sola formulación de un

arte tolerado o tolerable, no resiste la inevitable crítica que la

posmodernidad supone ante el rotundo fracaso del proyecto espiritual de la

modernidad, ante el estrepitoso fracaso del arte en la era industrial, ante el

naufragio del humanismo en la era de la masificación, ante el fracaso del

científico en la era del terror ecológico, los estallidos nucleares y la peste

milenarista, ante el fracaso del iluminismo frente al salvajismo capitalista.

Atrapados entre la premodernidad oscura y la posmodernidad desolada, la

actualidad cultural no se resuelve siquiera a ser y se pasma indecisa en una

crisis agónica y en una miseria espiritual, ética y moral, más que absurda,

aberrante.

Si, por otra parte, la historia de la cultura, ha sido también la

del drama que se trama en la dialéctica entre ética y estética, ¿es deseable

para el arte pretender la tolerancia de una sociedad masificada, un sistema que

ha convertido al mundo en supermercado, una industria productora de

repeticiones y sobre todo de basura? ¿Qué libertad reclamamos para el arte en

la sociedad del simulacro, en la civilización demagógica que sólo garantiza la

libertad formal? Un sistema en el que oficialmente nadie debe rendir cuentas

sobre lo que piensa, pero en el que, en cambio, cada uno está desde el

principio encerrado en un sistema de relaciones e instituciones que forman un

instrumento hipersensible de control social. Quien no desee arruinarse debe

ingeniárselas para no resultar demasiado ligero en la balanza de tal sistema.

En efecto, en la industria cultural también rige la ley de la competencia del

liberalismo según la cual sólo alcanzan la libertad los más capaces. La función

de abrir camino a estos virtuosos se mantiene aún hoy en un mercado ampliamente

regulado en otro sentido, un mercado en el que, en los buenos tiempos, la única

libertad que se permitía a los artistas era la de darse el lujo de morirse de

hambre. No por azar surgió el sistema de la industria cultural en los países

más liberales, donde han triunfado los medios masificadores, industriales y

monopólicos. ¿Puede ser el arte la legitimación de este sistema? ¿Debe aspirar

el arte a su legitimación en este estado de cosas? ¿No aclamaba Artaud, cuando

preconizaba la revolución teatral de nuestro tiempo, por un teatro capaz de ser

la peste purificadora de este mundo? ¿No alababa Aristóteles, en los orígenes,

la condición escandalosa y purificadora de la tragedia, capaz de liberar a los

pueblos de la esclavitud, del miedo y de la compasión?

Hoy en día, la industria cultural ha aprendido a exhibir el dolor

humano y a admitirlo, conservando con esfuerzo su dignidad. El pathos de la

compostura justifica al mundo que la torna necesaria y nos dice: así es la

vida, tan dura, pero por eso mismo tan maravillosa, tan sana. La mentira no

retrocede ante lo trágico; así como la sociedad total no elimina el dolor de

sus miembros, pero lo registra y lo planifica, de igual modo procede la cultura

de masas con la tragedia humana: ofrece al consumidor entendido que ha visto

culturalmente días mejores el sustituto de una profundidad crítica liquidada

hace tiempo, y al espectador común y corriente, las escorias culturales de las

que debe disponer por razones de prestigio. A todos les concede el consuelo de

que aún es posible el destino humano auténtico y de que su representación

desprejuiciada resulta necesaria. La realidad compacta en cuya reproducción se

resuelve hoy la ideología aparece más creíble y poderosa en la medida en que se

mezcla a ella el dolor necesario. Tal imagen de realidad asume aspecto de

destino. El sufrimiento humano es reducido a la amenaza de aniquilar a quien no

colabore, mientras que su significado paradójico consistió en el pasado en una

resistencia sin esperanza a la amenaza mítica. En el triunfalismo demagógico de

hoy, el destino trágico se convierte en castigo justo, transformación que

siempre ha sido el ideal de la estética burguesa. La moral de la cultura de

masas es equiparable a la de la literatura higiénica y catequética de ayer, sólo

que hoy además se la «rebaja» y se la ofrece «light», descafeinada. Lo trágico

ha sido domesticado sin necesidad de la psicología social. La televisión en

nuestros días se ha convertido efectivamente en un instituto de alineación

moral.

La crisis del humanismo emplaza a la conciencia del arte a

enfrentar el atroz fracaso del espíritu en la sociedad contemporánea: el

desgarramiento dialéctico entre la ética y la moral que ha producido la

posmoderna moralidad que pretende dejar impune el prestigio de los carniceros;

la sociedad sin otros valores que los que cotizan en la Bolsa, el triunfo de la

moral y la costumbre sobre la ética, y ahí las religiones convertidas en

legitimación de la explotación imperialista y sus instituciones en agencias

publicitarias del mercado y de la sociedad como negocio. Nuestro tiempo no ha

sabido construir la crítica del capitalismo después de la guerra fría; miseria

mayor de la filosofía, trágica confusión entre democracia y libre competencia.

En el pasado se pensaba que todo aquél que criticaba al capitalismo tenía que

ser necesariamente comunista, tanto como hoy se supone que todo aquél que no es

comunista tiene que aceptar acríticamente el capitalismo como única posibilidad

para el mundo, así sea que en esta atrocidad la mayoría debe sufrir para

sostener el bienestar y el disfrute de los menos que tienen más. En realidad,

antes y hoy, simplemente se trata de erradicar la razón crítica, que ha sido el

más valioso atributo de la conciencia moderna.

En una sociedad productora de mercancías, las relaciones que

antes eran personales son suplantadas por un simulacro de relaciones sociales

entre objetos –es decir, productos de un trabajo anónimo y despersonalizado–.

Un artesano producía un objeto único y personificante; para la industria, no

importa ni lo que se produce ni para quién se produce sino cuáles son los

beneficios; el comercio no integra a las sociedades, las desvanece; en el

mercado en realidad ya no hay cosas ni personas sólo precios y ganancias,

cifras, estadísticas y especulaciones. Y a esa mercadotecnia de oferta y

consumo se va reduciendo el ejercicio democrático de una sociedad desrealizada

y unidimensional. Brecht, en los tiempos en que se desencadenaba este

devastador e irresistible mecanismo del capitalismo salvaje, sobre el escenario

de un teatro que rescataba su soberanía crítica, representaba al personaje del

mercader devenido en inversionista bursátil y lo hacía cantar:

¿Acaso sabes tú qué es el algodón?

No, no sabemos nada.

Qué importa saber lo que es o no es.

Lo que importa saber es cuánto vale.

¿Acaso sabes tú qué cosa es un hombre?

No, no sabemos nada.

Qué importa saber lo que es o no es.

Lo que importa saber es cuánto vale.

Un fantasmagórico

anonimato lo envuelve todo. Los nombres abreviados de las grandes empresas y

consorcios son jeroglíficos utilizados por alguna fuerza misteriosa e impune.

El individuo se enfrenta con máquinas enormes, incomprensibles, impersonales

cuyos poderes y dimensiones le revelan toda su impotencia. ¿Quién decide?

¿Quién está a cargo de todo? ¿A quién pedir ayuda o reclamar justicia? En un

mundo alienado en el que sólo tienen valor las especulaciones, lo propiamente

humano va convirtiéndose en desecho industrial. El hombre, alienado de sí

mismo, concibe su propio ser como un fetiche, un rol, una cifra estadística. El

carácter fetichista de la mercancía de que habló Marx se ha transferido al hombre

y ha tomado posesión de él para deglutirlo en la masa despersonalizada.

En los albores de la revolución industrial, la máquina

representaba la esperanza de un progreso que habría de liberar al hombre de la

esclavitud del trabajo. A contra corriente, el arte –ese trabajo sin utilidad–

siempre fue la celebración del poder humanizador del trabajo, la afirmación de

la liberación del hombre por virtud de su poder de creación y transformación de

sí mismo y del mundo. Hoy, en cambio, en los días de la sociedad

postindustrial, atrapados en los medios convertidos en fines, no parece que

surja la esperanza de liberarnos del dominio de la máquina. Allí donde se ha

instalado el aparato no queda más que funcionar, pura y simplemente. Más allá

de la máquina no hay nada que hacer; el trabajo en su sentido original se ha

convertido en algo absurdo. La máquina es la constante, el hombre la variable.

En el agotamiento de la modernidad quizá queda preguntarse: ¿hay alguien o algo

más allá de la máquina?

Esta vida desfigurada, ¿tiene aún realidad? Y esta hipertrófica

realidad ¿tiene vida aún? El patético gesto de la masacre de pueblos enteros se

resuelve en un encogimiento de hombros. Y si lo irreal es lo ilógico, esta

época de la monstruosa lógica del mercado ha abolido la realidad del mundo.

Nuestro destino colectivo es la suma de nuestros destinos individuales y según

una lógica elemental, cada una de esas vidas se desarrolla de un modo que

llamamos normal. Sin embargo, aceptamos sin dificultad la insensatez de

los acontecimientos colectivos al mismo tiempo que hallamos con facilidad un

sentido lógico para nuestro destino individual. ¿Nos hemos vuelto locos porque

no nos hemos vuelto insensatos?

La avasallante alienación de esta mecánica formula preguntas

urgentes que se resisten a la banalidad de las respuestas del mercado. ¿Cuál es

el lugar del teatro, hoy? Hoy como nunca es poderoso el aserto de Jean Vilar,

que entre los rescoldos de la catástrofe mundial afirmaba que si fuera

necesario asignar un lugar al teatro y darle un rango en la reconstrucción

humana, habría que darle el primero: no hay gesto humano más antiguo, más

permanente, más esencial, más seguro de prolongarse y de ser continuamente

repetido. A veces doliente o lacónico, a veces escéptico o profético, a través

del esfuerzo de todos, esfuerzo del corazón y del espíritu, en la emulación de

las ideas y de las sensaciones, más allá de las voces estridentes, agotadoras y

agotadas de los medios masificadores, estancado o próspero, el teatro

permanece. No se puede situar al teatro y tratar de explicarlo recurriendo a

las cifras o a las estadísticas. Su verdadera situación está en otra parte;

incomprensible y prestigiosa, la necesidad del teatro se encuentra en el

secreto anhelo de los habitantes de una ciudad sin sueño.

Transfigurado por el ciclón de los experimentos, el teatro –ave

fénix, blasón de la ciudad humana– se ha reencontrado consigo mismo y avanza

hacia el umbral de sus nuevas fronteras en pleno crepúsculo de la modernidad,

convencido de que hay suficiente luz en las tinieblas. En una sociedad

despersonalizada e idiotizada por los medios convertidos en fin, en la ciudad

que habita el hombre reducido al consumo, en un mundo convertido en shopping

center, mercado donde hay vitrinas, escaparates, pero también traspatios y

sobre todo basureros, mercado a donde se acude a ofrecer como objetos de

compraventa las cosas que no tenían precio, las causas por las que unos querían

vivir y por las que otros se dejaban matar, en esta época de miseria

espiritual, el teatro recobra un nuevo y antiguo poder: es el arte

personificador en el hoy inminente de la comparecencia física del actor y del

espectador, es el acceso a una alta estancia reservada a los inconformes de

espíritu, a los que se atreven a transgredir los linderos del gusto conformado.

Arte artesanal, comunitario, alérgico a la reproducción industrial, tejido a

mano, edificado con cuerpos vivos, vivido al tiempo y semejante al sueño.

En el supermercado industrial en que hemos convertido al mundo,

se producen algunos satisfactores vitales, muchos satisfactores imaginarios,

pero sobre todo desechos. El mundo se ha convertido en una inmensa fábrica de

basura. La televisión y el cine como industrias del espectáculo, se comportan

de la misma manera: poco esparcimiento, poco conocimiento, mucha publicidad,

muchas imágenes estetizadoras de la realidad, pero sobre todo basura, mucha

basura. No es de extrañar que nuestras sociedades se denigren al extremo de

producir ciudadanos desechables. El teatro, arte prehistórico, hecho a mano,

alérgico a la industria, adquiere un valor cuya significación nunca tuvo más

fuerza: la construcción paradójica del sujeto comunitario en tanto persona. En

efecto, el misterio del personaje reside en su inconsistencia real, su ser

ficticio, esa irrealidad que exige ser representada por la realidad del actor,

que a su vez sólo se realiza como actor gracias al personaje. Pero en realidad,

¿qué representa el personaje? A la persona, esa otra que subyace entre el actor

y el personaje en la conciencia del espectador, esa única e irrepetible

personalidad que sólo alcanza a ser la que es cuando accede a la condición del

actor y que consiste en ser y no ser el personaje. Por eso el misterio del

personaje es el de la persona capaz de mostrar a los demás cómo es realidad que

cada ser humano es un misterio único, porque en tanto persona, cada uno es

siempre nuevo, increíble, irrepetible en el mundo y por eso mismo es digno de

ser contemplado.

El itinerario del teatro de los últimos tiempos ha sido el de una

gradual radicalización que podría formularse como una transteatralización del

teatro hacia su esencia irrenunciable. Este itinerario atraviesa diversas

crisis, momentos de esplendor, agonías, construcciones y desconstrucciones,

hallazgos y extravíos, cuyas constantes son una mayor radicalidad en cada etapa

y un exilio cada vez más distante del centro dominante del sistema del establishment,hacia

la periferia de la cultura donde aún existen la relación personal, la

comparecencia viva del lenguaje, la utopía social y los valores, que al no

tener precio, no pueden tasarse en el mercado ni cotizar en las bolsas de

valores. En síntesis, un debilitamiento de sus índices cuantitativos a cambio

de un considerable fortalecimiento de sus condiciones cualitativas. En efecto,

a lo largo del siglo XX, el teatro

deja de ser un fenómeno de masas para convertirse en una experiencia profunda

de personas y de pequeñas comunidades: lo que pierde en alcance numérico es

proporcional a lo que gana en poder artístico. Su influencia social cambia de

signo: deja de ser entretenimiento transitorio para recuperar su condición de

acontecimiento provocador de efectos duraderos, ahí donde ha conseguido

articular el discurso transformador de la cultura que le fue asignado desde su

origen.

Al iniciarse el siglo XXI, el espectador del teatro ya no es el público. Gracias al

impulso de su metamorfosis, el teatro sobrevive a las transformaciones sociales

que lo determinan. Así decimos que no puede haber teatro sin espectador, pero

es necesario precisar que no siempre el espectador es eso que llamamos el

público. Hubo momentos del devenir cultural en los que el iniciado original al

misterio escénico se convirtió en el todos social convocado a la

participación escénica: así apareció el público que es el todos, los

diversos y reunidos, una reunión tal que precede a la conformación social. A su

vez, la sociedad se dividió en clases, castas, gremios, clanes, cofradías, que

a su vez se subdividieron en grupos y subgrupos de las identidades diversas; el

público se vertió en los públicos y el teatro fue los teatros. Pero ha llegado

un momento decisivo y único en la genealogía de esa sobrevivencia espiritual

que conservó al teatro hasta nuestros días en el que es preciso enfrentar el

desafío de exiliarse del público para que el teatro subsista como arte, porque

el público, el todos, hoy se ha alienado en el cautiverio de la masa de

los consumidores de la superproducción industrial de los medios. El teatro,

arte de la personificación, habrá de excluirse del mercado para reencontrar al

espectador del que depende su subsistencia artística, la persona, que es

oposición radical a la masa alienada. Por eso hoy, el espectador del teatro ya

no es el público, sino tal vez, como en el origen, el iniciado al misterio escénico

de la vida como acontecimiento de la persona.

No parece haber nada más antimoderno que el teatro. El teatro no produce objetos acumulables: al ser tiempo, su esencia es efímera, hay que tejerlo a mano cada vez, en eso reside su valor. Y sin embargo, también parece que nada como el teatro puede ofrecerle a la humanidad la ocasión de recordar que alguna vez fuimos personas y de soñar que la vida podría ser intensa todavía: arte sólo para hoy, presente radical, nada resulta más moderno.